6月10日,由省文化和旅游厅(省文物局)、镇江市人民政府主办的2022年“文化和自然遗产日”江苏省系列活动暨“水韵江苏·非遗购物节”在西津渡举办。

【王天宇拍摄】

为期三天的非遗大集现场精选全省代表性非遗项目共60余项,巧夺天工的匠心之作引得观众连连惊叹,这些“看得见、尝得到、摸得着、能体验、可带走”的非遗作品让众多市民、游客流连忘返。 【图片来源于网络】 非物质文化遗产是以人为本的活态文化遗产,它强调的是以人为核心的技艺、经验、精神,其特点是活态流变,突出非物质的属性,更多强调不依赖于物质形态而存在的品质。它是民族文化的精华,是民族智慧的结晶,更是中华优秀传统文化重要的组成部分。 中华上下几千年,很多传统文化虽说不至于断代,却也逐渐变成不为大众所知的小众兴趣。 比如说最近热播剧《梦华录》,剧中浓墨重彩描绘的“点茶”“斗茶”以及“茶百戏”的场景,就让我们对风雅、考究的宋代茶事新奇万分。 今天就来让我们品一品宋代饮茶的美学!

壹什么是点茶

中国的茶文化从唐朝开始快速发展,唐朝流行“煎茶”,到宋代“点茶法”成为了主流,日本茶道亦源自宋代点茶。

“点茶法”是将茶叶末放在茶碗里,注入少量沸水调成糊状,然后再注入沸水,或者直接向茶碗中注入沸水,同时用茶筅搅动,茶末上浮,形成粥面。这种加入热水的动作被称为“点”,“点茶”因此得名。

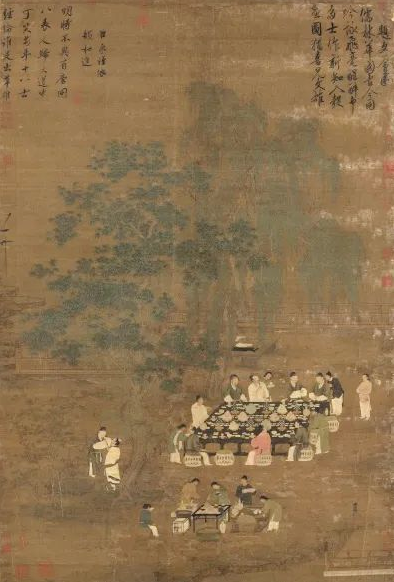

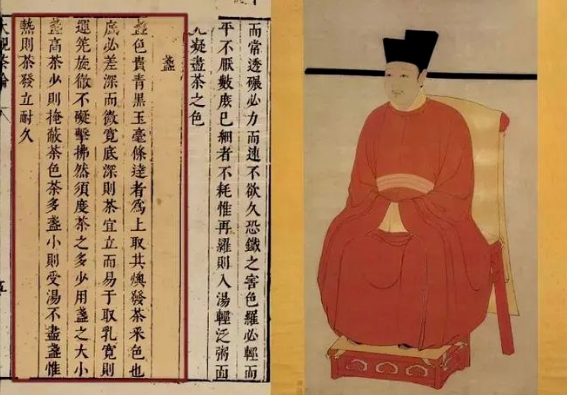

【图片来源于网络】 2019年1月公布的镇江市润州区第三批非物质文化遗产名录里就有“宋代点茶”。 【图片来源于网络】 点茶技艺在镇江地区的兴盛和传承,与宋徽宗赵佶有很大的联系。(绍圣三年(1096年),赵佶以平江、镇江军节度使的身份被进封为端王。元符三年(1100年),赵佶受立为帝。) 【宋徽宗《文会图》图片来源于网络】 “点茶”与“焚香、挂画、插花”一起并称为宋代“四艺”。上至王公大臣、文人僧侣,下至商贾绅士、黎民百姓,无不以饮茶为时尚。“文艺青年”宋徽宗也沉迷其中,还亲自下场编著了一部具有时代意义的百科茶书——《大观茶论》。 【图片来源于网络】 在“文化顶流”宋徽宗赵佶的带动下,文人百姓无不效仿,坊间巷里随处可见的茶坊就像现在的星巴克、瑞幸。 宋·孟元老撰写的笔记《东京梦华录》中曾记载:“朱雀门外街巷.......以南东西两教坊,余皆居民或茶房。” 宋·王安石也曾在《议茶法》中写道:“夫茶之为民用,等于米盐,不可一日以无。” 由此可见宋代点茶、斗茶、饮茶之风盛行天下。

贰茶百戏

唐朝时茶百戏就已出现,宋徽宗对茶百戏的热忱让其发展达到高峰,但茶百戏并没有一直传承,反而渐渐没落了。直到 2009 年,中国首位茶学专业国际交流员章志峰才恢复了茶百戏的技艺,2017 年茶百戏被列入福建省非物质文化遗产。

【图片来源于网络】 “茶百戏”又叫“汤戏”或“水丹青”,“下汤运匕”,以茶汤上的泡沫为画纸,用小勺形状的工具为画笔,小勺蘸水,以水为墨在茶汤上作画。 茶百戏融合了茶艺与水墨画技巧,寥寥数笔就让山水、事物栩栩如生。在不了解茶百戏时,很多人会将其与咖啡拉花混淆,但不同于在咖啡上叠加牛奶作画的手法,茶百戏只需要清水就能让层次出现,变幻图案。且用茶筅搅拌后,茶百戏图案会消失,再次注水,画作又会出现。 宋·初陶谷在《清异录》中记载:近世有下汤运匕,别施妙诀,使汤纹水脉成物象者,禽兽虫鱼花草之属,纤巧如画,但须臾即就散灭,此茶之变也。时人谓之“茶百戏”……馔茶而幻出物象于汤面者,茶匠通神之艺也。 【图片来源于网络】 近年来,有着中国特色的潮流文化开始大热,被人们称之为“国潮”。如今,构成“国潮”的元素变得更为多元,“非遗”作为中国传统文化的重要组成部分,越来越受到年轻人的追捧,也必将成为年轻一代的中国记忆。