咸丰年间,大江两岸开始南涨北坍。金山与岸相连,古老的玉山大码头淤塞,西津渡口开始向东迁移。《光绪丹徒县志》记载,“江岸沙涨,直连金山。二十年来,此(超岸)寺故基竟与江远,即西津渡亦变迁矣。”以《光绪丹徒县志》成书于光绪五年(1879)计,江岸沙涨、古渡淤塞当开始于咸丰九年(1859)前后。玉山大码头也被淤塞在江沙之下,码头逐渐东移至救生会小码头一带。而瓜洲坍塌入江,瓜洲渡随之湮灭。对渡码头也迁至六濠、七濠、仙女镇等江口处。

清同治七年镇江地图(1868)。地图显示时金山已与江岸相连,西津渡玉山大码头已经淤塞。同治十年,创设京口义渡局

西津渡至瓜洲,素来江面风波险恶,渡江船只本来就有极大风险,经常发生倾覆事件。瓜洲坍塌之后,江面更加宽阔。而咸丰战乱之后,官渡尚未恢复,太平军残兵游勇及被裁撤的清军藏身于江口渡边,难以遣返,滞留京口,买条小船就大江讨生活。因此长江上出现了许多小划船装载行人过江,一时乱象丛生:

水陆各军遣撤归农,道所必由。归不能农则购一小艇以谋生,所谋不足以生则杀越,本所习见。于是人财并失,无可查缉之事屡见叠出。居民夜闻呼救声即出瞭视,但见烟火迷茫,波涛万顷而已。当道严绳,无从踪迹。商贾视为畏途,而又不能裹足也,虽患之,无如何。

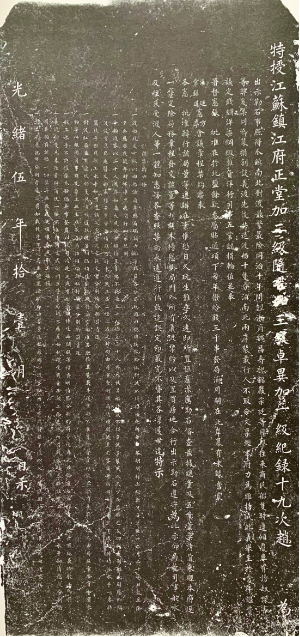

方濬颐撰《京口义渡记》碑文拓片,现藏于镇江市档案局

但是,战后百废待兴,官府恢复官办义渡有心无力。浙江余姚客商魏昌寿长期在镇江做生意。他看到这种渡江乱象,深感不忍,发愿要捐设义渡。同治十年(1871), 他召集寓镇同乡严宗廷、族姪魏铭,以及上虞经元善、归安沈春辉“义者五君子”(方濬颐语)商议,决定共同出资,建造大号渡船,开设义渡,以利行人。此举得到常镇道宪沈秉成(仲复)、镇江府宪赵佑宸(粹甫)一致赞成和支持。而且道宪府宪带头捐廉俸银,以倡导此事。同治十一年(1872)四月船只造成。魏昌寿先行筹垫经费,试办义渡获得成功。十一年六月间,镇江知府同意五业会董管理义渡,收支各款按轮造册报销,并确定采取轮值(经费包干)制:钱铺、杂货、绸缎、洋药、洋行五业各自认捐,每业承值一月,即这个月发生的义渡经费就由该业负责捐助。魏昌寿又到扬州拜谒两淮盐运使方濬颐。方濬颐亲自协调仪征栈委(盐业管理机构)薛世香观察,公议义渡每年约需6000缗,镇江绅商筹措 3000 缗,栈委筹措 3000 缗。后来又添七濠口米行一捐,于是义渡开始正常运行。魏昌寿亲撰《京口创设义渡记》,又修订《瓜州义渡禁约碑记》,均勒石江干。

魏昌寿《京口创设义渡碑记》,现藏焦山碑林

光绪五年《瓜镇义渡禁约碑记》

同治十二年(1873)五月,在总局普济阁火灾之后,魏昌寿请辞会董以集中精力搞码头建设,并独力募捐重建普渡阁及其两岸码头工程。而五业公推洋药行业董事于学源百川接替魏昌寿担任义渡局董事,总理义渡局大局。自此之后,于百川和他的侄儿于树滋、儿子于小川三人先后相继接管瓜镇义渡局,于氏捐资数万元,购置大量善产以经营弥补义渡经费不足。先有渡船十只,以四船泊南岸总局码头,六船泊北岸各分局码头,由总局挨号轮派对渡,不得擅泊他所。每日黎明开行,上灯止渡。光绪五年(1879),添大港、三江营义渡;七年续添荷花池义渡;九年又添天福洲以及夹江各渡。到光绪九年,义渡局有四条渡江航线,共计拥有义渡船20只:其中瓜洲至镇江11只船,大港至三江营5只船,天福洲、荷花池义渡四只船。

光绪三十一年(1905)春正月,于树滋请陈任旸撰写《瓜镇义渡局记》并立碑。碑记中最精彩的部分,是对义渡局自开办以来的有功者进行了分类点评表彰,大有为善举义士排座次的感觉,他认为义渡局善举之所以能够创始并延续,是因为有一批良吏、善士前赴后继,功不可没,其名氏必须勒碑可稽。兹录于下,供细细品鉴:

批准创办者为前常镇道郑州李叔彦观察常华,前镇江府鄞县赵粹甫太守佑宸;

议拨仪栈款者为定远方子箴都转濬颐,及督办仪栈薛世香观察书常、与李叔彦观察;

据准者为前两江总督湘乡曾文正公及张树声;

屡次议裁,一再保全者,为新宁刘忠诚公,及常镇道长白佟佳氏长恒公, 仪栈湘乡曾公纪寿。

偕魏董创办者为钱业纪德新、史养田,洋行严宗廷、柴守年、卓维芳,洋药郭汝霖、王浩生、于学源,杂货陈启昭、张太生、张绍彭,洋货汪时泰、 吴銮、蒋学易诸君。

而始终护持得以有成者,实道署幕府秀水李挹仙封翁继蟠也。

六类善义之士凡 25人,皆应该名垂青史。这25人里面,有很多志书鲜有记载其义渡事迹的人士,尤其如刘忠诚、曾纪寿、佟佳氏、李挹仙这四位是“屡次议裁,一再保全者”和“始终扶持得以保存者”,他们的义渡事迹仅见于《瓜镇义渡局记》,几乎是无名英雄,也折射当时对于义渡存在不少争议,足见为善之不易,犹不易坚持。瓜镇义渡能够坚持数十年,靠的是创始者的善行善德、继承者的坚持不懈,更是官府并社会各界的支持,实属不易。创始难,守成更难;做善事难,长期坚持做善事更难。

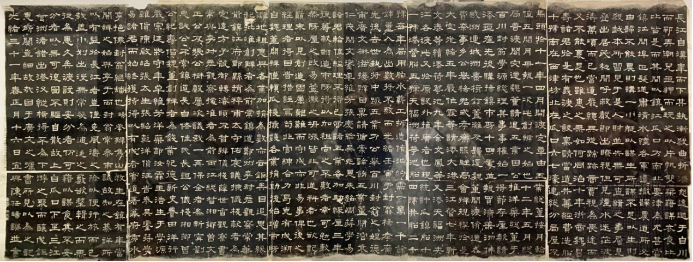

陈任旸撰《瓜镇义渡局碑记》拓片,现藏西津渡公司

义渡局及其船只在日寇侵占镇江后惨遭日伪毁坏,仅剩5只船,艰难维持。1950 年义渡局移交新中国镇江市人民政府,于氏才最终退出瓜镇义渡局,同年于小川因病去世。近80年间于氏三杰在大江两岸近百里江面上谱写了一曲义渡救生的大善之歌。

京口义渡局办公房设在西津坊小码头基地,对岸六濠口、七濠口及瓜洲口设有分局。这张老明信片可以看出义渡局、待渡亭、义渡码头牌楼和码头的相对位置,义渡局为左侧两间楼房,二楼匾额上书“中流自在”四字;一楼门前设待渡亭(有 匾额);前为沿江岸道路,对面为“义渡码头”牌楼,牌楼两侧为“风平”、“浪静”副额;牌楼紧邻码头台阶。江岸上洒落着渡船桅杆阴影,船上的跳板搭接在岸上。京口义渡局的这个位置,应该就是现在镇江菜馆最左面(东面)的三间房;屋附近的位置。

京口(瓜镇)义渡局明信片收藏者 金存启

京口(瓜镇)义渡局及码头设施 1880年代老照片

收藏者金存启 后期制作 应文魁

但是,义渡船也存在覆溺风险。清光绪三十三年正月初六(1907 年2月18日)《申报》报道:

渡船覆毙多命。镇江去腊二十六日午后有瓜洲头号义渡船扬帆南渡,行至江心忽然倾覆,淹毙百余人。经镇江义渡局张委员派救生红船赴下游打捞尸身,亦云惨矣。

民国十二年(1923),瓜镇义渡应该是发生了一次渡船覆溺 事件,造成人员财产损失惨重。这种惨剧后来再次发生,直接导致两岸绅商下决心购置轮船渡江。据《江苏省会辑要》记载:

民国十二年,江北士绅汪咏沂、马士杰、李耆卿等,鉴于义渡覆溺之惨剧,乃毅然发起募集巨款,购造该轮渡。船身为铁壳,总吨188.07吨,长106尺,载客416人,行驶镇江至泗源沟,以救济渡江之贫民。

镇江渡江第一艘小火轮——普济号

江北绅士决定募集巨资购置普济轮,开设了火轮摆渡。因其快捷、 安全度更高而成为许多渡客渡江首选,而义渡局免费义渡逐渐成为普通百姓及其 贫民渡江的基本需求。所以至光绪九年义渡船创 20 只高峰之后,首次开始裁减,自民国十一年至二十三年以经费困难为由,先后裁去渡船6只,剩余14只,每船设正舵一名,副舵一名,篙夫三名,伙夫一名。尽管小火轮开设后渡船有所减少,但是有于小川、陆小波的主持,有镇江各大业董支持,民国前半期瓜镇义渡局稳定发展,功德无量,每年乘坐义渡船渡江旅客都有数十万人。据民国《江苏省会辑要》根据义渡总局的统计记载,仅民国二十五年(1936)义渡来往旅客就达五十万人次,这个数字是确实可靠。