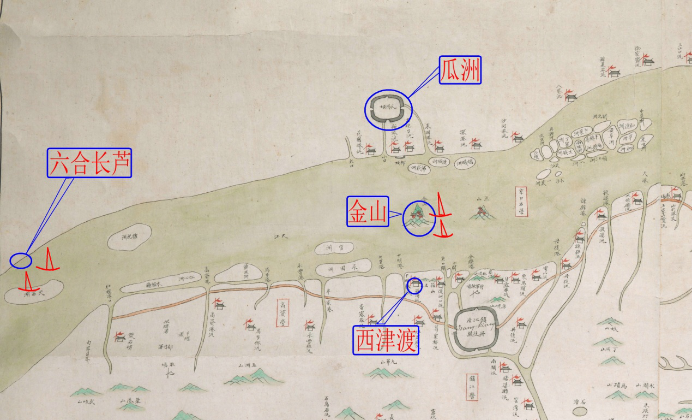

唐至宋初,西津渡均与扬子津对渡。后瓜洲与扬子桥连,宋真宗三年(1019)扬州城南新河开浚,直通运渠至瓜洲江口,西津渡无论漕运商运,渡江始以瓜洲渡为对,或为南北通津,或为军事重港,地位愈来愈重要,成为古代长江下游最为重要的一座综合性港口。

北宋天圣四年(1026),仁宗接受夏竦建议在长江金山等七处设救生船,标志着西津渡、金山、瓜洲一带大江救生之发端。南宋乾道年间,蔡洸奉朝廷之命,创设官渡以整顿渡口秩序;此后发运使史弥坚等重浚城中漕河,直达西津斗门出江。西津渡码头实际上已经扩展到大京口闸至玉山大码头一带江岸,成为长江最大的码头之一。南宋时,西津渡码头一带犹属抗金前线。

01 扬州开新河 西津对瓜洲

(情景再现:齐浣开伊娄河)

《嘉定镇江志》记载:“西津渡,去府治九里,北与瓜洲渡对岸……蒜山渡今西津渡也。”宋时镇江府治在北固山南峰,即三国铁瓮城旧址,渡口位于其西,北与瓜洲渡相对。

《宋史·河渠志》:宋真宗天禧二年(1018),“江淮发运使贾宗言:诸路岁漕,自真、扬入淮、汴,历堰者五,粮载烦于剥卸,民力罢于牵挽,官私船舰由此速坏。今议开扬州古河,绕城南,接运渠,毁龙舟、新兴、茱萸三堰,凿近堰漕路,以均水势,岁省官费十数万,功役甚厚。明年,役既成,而水注新河,与二堰平,漕路无阻,公私大便。”又,《宋史·真宗纪》: “天禧三年(1019)六月,浚淮南漕渠,废三堰。四年春正月丙寅,开扬州运河。”这是扬州运河废三堰,开新河,即今城南有运河之始。从此,西津渡正对瓜洲渡,商民船只及漕船由西津渡直达瓜洲渡入扬州运河,渡江航路更为快捷。

02 仁宗施仁政 首创救生船

宋仁宗天圣四年(1026)四月,翰林学士夏竦言:

“金山、羊栏、左 里、大孤、小孤、马当、长芦口等处,皆津济艰险,风浪卒起,舟船立至倾 覆,逐年沉溺人命不少。乞于津渡险恶处官置小船十数只,差水手乘驾,专切救应。其诸路江河险恶处,亦乞勘会施行。”从之。

夏竦 (985-1051),江州德安人,即今江西九江德安县。少年时随父亲夏承皓在通州狼山客居,因此十分熟悉自鄱阳湖至通州的长江水路行舟的险恶。他曾经担任过丹阳主簿,应试贤良方正科,对策廷下,开始受到重用。为官后主政一方,深知民瘼之切。天圣三年(1025),夏竦知制诰。仁宗命他奉使契丹。夏竦因为父死于契丹入侵,不愿拜见契丹国主,上表说:“父殁王事,身丁母忧。义不戴天,难下穹庐之拜;礼当枕块,忍闻夷乐之声,”坚辞不去,颇见风骨。以此等经历,伴驾侍候皇帝身边,自然会出一些利国利民的好主意。这七处需要设置救生船的地方,都是夏竦熟悉的。夏竦认为,以上七处江险地段,需要设置十多只小船予以救济,才能使渡江行舟遇险之人获得救助。而且他认为,还有许多类似江河 险要地段,也需要推而广之,都要设置救生船。

宋仁宗、夏竦在金山、长芦等江口设置救生船,专切救应覆溺船只

03 浚城西旧河 泊渡江之舟

大京口闸内外的通江运渠,紧邻蒜山,宋时亦称为蒜山漕河。《嘉定镇江志》载,景祐四年(1037),周敦熙的舅舅郑向担任两浙转运副史,曾疏浚润州蒜山漕河,并以此功劳擢升右制诰。庆历三年(1043),润州漕河再次疏浚完工,又受到皇帝嘉奖。

实际上,镇江城西的漕河由于地势太高,河床太浅,经常会发生淤塞,定期疏浚漕河及其码头应是为常态。因为蒜山漕河和蒜山码头不仅是水运通道和集散地,更是行驶大江船只的避风港湾,一旦疏忽造成堵塞,就会发生严重的灾难。

宋政和六年<1116>八月御笔:“镇江府旁临扬子大江,舟楫往来,每遇风涛无港河容泊,以故三年之间溺舟船凡五百余艘,人命当十倍其数,甚可伤恻。访闻西有旧河可以避急。岁久湮废,宜令发运司计度,深行浚治,以免沉溺之患。委官处画,早令告功。

04 巡检兼监渡 严禁设私渡

宋代对西津渡的管理也是十分重视。宋大观元年(1107),朝廷在西津渡以及瓜洲码头设置官廨,选派都巡检在渡口值守巡察,防范风险。当时的西津渡和瓜洲渡分别设置了一员都巡检,设置官廨驻守巡察渡口事务。西津渡考古也在唐码头官廨遗址上发现叠加其上的宋代官廨遗存以及码头。

西津渡考古发现北宋渡口官廨遗迹

北宋码头平台地层遗迹(西—东)

北宋码头平台砖路遗迹(西—东)

而且宋徽宗也曾专门到西津渡进行视察。

《老学庵笔记》记载:

徽宗南幸至润郡,官迎驾于西津,及御舟抵岸,上御棕顶轿子,一宦者立轿旁呼曰:“道君传语,众官不须远来。”卫士胪传以告,遂退。

南宋淳熙二年间,朝廷又令本处都巡检兼监渡,同时强化考核监督。淳熙六年(1179),镇江知府司马伋发现当时镇江府除西津渡是官渡外,沿江有近四十处私渡,乱象丛生。他着力进行整顿,仅留下炭渚港、高资东西港、丹徒东西港、谏壁港、大港共七处,虽然可以继续由本地土豪经管,但是必须加强管理。渡船上要刻上字号并配备必要船户,同时委派巡尉专门督查。其余私渡一律取缔。这个方法很快推广到沿江各郡县。四月,淮南运判徐子寅就在真州、扬州、泰州、通州、 海门一带整顿私渡,扩充官渡。

《宋会要》:淳熙六年(1179)正月二十六日,知镇江府司马伋言:“镇江府沿江一带私渡颇多,除西津关瓜洲岸系官渡外,其余私港不惟般载违禁物货、铜钱过江,仍恐透漏奸细。乞除炭渚港、高资东西港、丹徒东西港、谏壁港、大港共七处许本处土豪经管,投充渡船户,其渡船镌刻字号,委巡尉专一觉察,其余私港三十余处,并不许私渡,仍乞行下沿江诸郡依此。”从之。

淳熙六年四月二日,先是,知镇江府司马伋言:“本府沿江私港四十一处,除炭渚港七处许令土豪为渡户,其三十余处并不许私渡,乞下沿江诸郡依此。”从之。

05 迁建龙王庙 伏击金兀术

西津渡的寺庙,据志载唐代即有普陀寺,但其资料太少,不知就里。龙王庙原在金山,宋元丰年间金山和尚佛印,“见祠(即下元水府庙)附禅林,民间祈祷病涉,又多割牲享祭,深叹其非。便以故事请于州,州请于朝廷,始度地于江之南岸,州之西津,而得寺之吉土,治庙迁神,”其地“层峦崇山,千嶂所环,腹背荆吴,襟喉江海,当水陆要津,而舟车辐辏其下,壮神之居”。迁庙之后,仍称其为金山龙王庙,亦称玉山龙王庙。

玉山龙王庙可谓是宋高宗逃生的福地。宋高宗在仓促南下时,亦曾逃至玉山龙王庙。《续资治通鉴》记载:“建炎三年(1129)春正月,帝在扬州。”很快金兵逼近扬州城下。高宗乘骑杀出重围,逃至瓜洲镇,“得小舟,即乘以济,次京口。帝坐水帝庙,取剑就靴擦血。百官皆不至,诸禁卫军无一人从行者……(镇江)守臣钱伯言发府兵来迎”。此时“金人入(扬州)城,问帝所往?众曰:‘渡江矣。’金人驰往瓜洲,望江而回”。

建炎四年(1130)二月,“金人至镇江府, 浙西制置使韩世忠,已屯焦山寺以邀之……约日会战。世忠谓诸将曰:是间形势,无如龙王庙者,敌必登此,觑我虚实。乃遣将苏德,将二百卒伏庙中,又遣二百卒伏庙下。或曰,闻江中鼓声,岸 兵先入,庙兵继出。敌至,果有五骑趋龙王庙。庙中之伏喜,先鼓而出,五骑振策以驰,仅得其二。有红袍白马既坠,乃跳驰而脱者,则宗弼(兀 术)也”。

南宋建炎中(1127―1130),龙王庙毁于战火。绍兴十七年(1147)浙西安抚大使刘光世复建,“垣墉百堵,庙屋庑门凡四十余间,若画若塑,威仪队仗,杂然并陈”。此庙依山为势,建筑颇为壮观,今天已经看不到踪迹。

06 东南形胜处 绿树暗长亭

蒜山附近江岸及水面,也是南宋时期重要的军事基地。南宋镇江知府程迈在玉山建浮玉亭,是他指挥练兵阅军的场所。此后延续百年。

浮玉亭为“宋郡守程迈立,绍兴间(1131-1162)每肄习水军,麾节临阅于此。嘉定间(1208-1224)都统制刘元鼎重建,郡守史弥坚易名曰‘东南形胜’。层宇伉壮,足以游目骋怀, 诚绝景也”。

可见,此亭不是通常所见园林式亭子,而是指称南宋水军衙署及检阅处所的建筑群, 其“层宇伉壮”,规模较大。

宋乾道元年(1165),陆游曾在此饮酒,作浪淘沙词一首:

绿树暗长亭。几把离尊。阳关长恨不堪闻。何况今朝秋色里,身是行人。

清泪浥罗巾。各自消魂。一江离恨恰平分。安得千寻横铁锁,截断烟津。

07 官渡济商旅 利涉大川吉

南宋乾道六年(1170)三月,蔡洸来镇江,以户部郎总领淮东军马钱粮知镇江府。当时西津渡因渡船小,常有覆溺事件。

早在乾道二年宋孝宗赵昚(shen)就下诏镇江、扬州两府,在西津渡、瓜洲渡依照钱塘江例分别修造扬子江渡船。

《宋会要辑稿》记载:

乾道二年(1166)四月四日,臣僚言:“乞镇江府并扬州,依钱塘江例分造扬子江渡船。”诏下镇江府、扬州相度利害以闻。辅臣以臣僚言奏,上问寻常如何渡江,汪澈等曰:“皆民间以小船渡载,每遇风涛,必有覆溺之患。”上曰:“此亦非小事,如何从来无人理会?” 澈等欲更下各处相度利害,然后施行。从之。

但是这一圣旨迟迟未能得到落实。蔡洸来到镇江,立即着手添造五只大型渡船,分别以《易》言“利、涉、大、川、吉”五字制旗为标志,并另置邮驿船,做到人货分离。从此,西津渡有了官办义渡,管理有序,商旅百姓渡江少有覆溺之患。《至顺镇江志》记载:

宋乾道中,郡守蔡洸置巨艘五,以御风涛之患。(先是,船舫小而多虞,干道守臣蔡洸置巨舫五,仍采昔人遗制,各植旗一,以“利涉大川吉”为识,其受有数,其发有序。又别浮轻舫以送邮传,故鲜有风涛之患。

京口救生会馆西侧五根桅杆分别悬挂“利涉大川吉”五字旗,以纪念蔡洸

08 郡守浚漕河 西津是斗门

南宋嘉定七年(1214)甲戌,镇江郡守史弥坚、运副吴镗、总领钱仲彪重浚城中漕河,直达西津斗门出江。史弥坚自为之记,略曰:

南徐地高邛,漕渠贯城,中为西津斗门达于江,以出纳纲运。昔之为渠,谋者虑斗门之闸,而水走下也,则为积水、归水二澳以辅乎渠,积水在东,归水在北,皆有闸渠,满则闭,耗则启,以有余补不足,故渠常通流而无浅淤之患。

启西津斗门以出纳夫舟,渠水耗则下澳以益之者其常也。

上述西津斗门,即是指通往西津渡的闸,即京口大闸以及闸外河道通江处。漕船过闸经闸外蒜山漕河(即称城西旧河)直达西津渡出江。宋礼部侍郎李埴《嘉定修渠记》载:

惟城之东,归水有澳,以汇积流,潴泄有制,为渠之辅。堙塞既久,复命疏凿。厮而西行,抵通津门。回环军廪,捍偷止燔,为备尤夙。厮而东行,繇甘露港,以注之江。复建二闸,以时启闭。餫艘灌输,军械转致。入出取道,实为径易。海波不惊,无有艰虞。

因此可见,南宋时“西津”的范围已经扩展至京口闸一带。