镇 江

·

循 吏

光绪十九年(1893年)十月,苏州知府王仁堪在任上因旧疾发作而遽然辞世,时年四十五岁,此时距他从镇江知府调任而来不过三个月。人民闻讣,群集衙署致哀。消息传至他任职三年之久的镇江,更是“士废业,商罢市,野辍耕,无不唏嘘流涕,设位以祭。”自光绪初定制,官吏殁后三十年,始可请祀名宦,但鉴于王仁堪政绩卓然,官民共同为其请命立传,最终《清史稿》将其列为最后一位循吏入史。

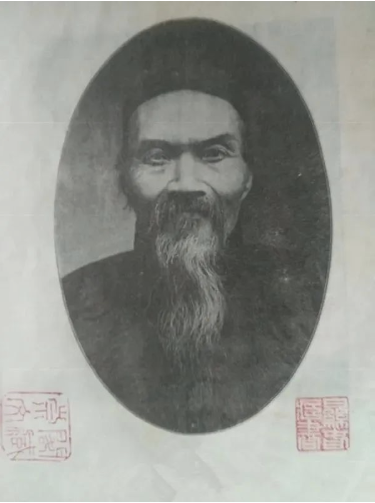

▲王仁堪

“循吏”之名最早见于《史记》的《循吏列传》,本为记叙奉法循理、不伐功矜能、名不显扬、无过行的官吏事迹,后为部分正史所继承,主要记述那些重农重教、清廉为民的州县级地方官的事迹。王仁堪究竟有什么样的表现,能获得上至朝廷,下至黎民的一致肯定呢?现在就让我们去探寻他那短暂而又不平凡的一生。

▲《循吏传》

1

状元及第:

循吏儒林两擅场

王仁堪生于道光二十九年(1849年),字可庄,福建闽县(今属福州)人,为工部尚书王庆云之孙,自幼跟随祖父生活,受到良好教导,十岁“文思大进”,十一岁学习书法和诗歌。王仁堪十四岁时,祖父祖母相继去世,父亲因悲伤过度不能视事,但其“处理大事如成人,井井有条,戚友称叹”,初现沉稳理事之风。

▲福建闽县

王仁堪少年时师从多人,广收博纳,“文学日进”。有同乡曾集京僚中的英俊子弟十余人为文社,王仁堪“屡冠其曹,文名藉甚”。

同治九年(1870年),二十二岁的王仁堪考中举人。后入读金台书院,深得院长张椒云赞赏。此后三次参加会试,均名落孙山。

光绪二年(1876年)第三次会试落第后,王仁堪刻私章一方,印文为“落第状元”,显示了他对才学的极度自信。

次年,二十九岁的王仁堪在会试中果然蟾宫折桂,成为福建历史上第二个也是最后一个状元。

2

直言敢谏:

疏谏曾闻彻殿声

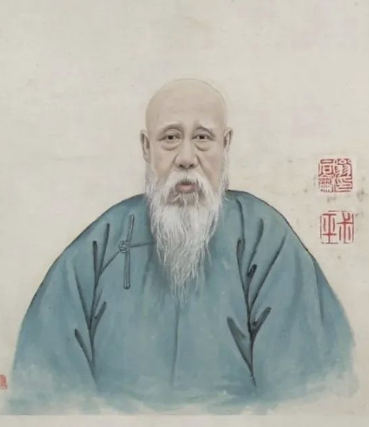

王仁堪登第后,一直在京为官,历任翰林院修撰、武英殿纂修官、会典馆总纂官等职。此时晚清正值内忧外患之际,封建统治下的各种矛盾愈发尖锐,朝廷上掀起了一股“清议”之风,展现出强烈的民族意识。清流的主体成员多为学识渊博的官僚,尤以翰林、御史等言官为主,成为晚清政坛上一股强有力的政治力量。清流按形成时间和政治理念的不同,可分为“前清流”和“后清流”,王仁堪与翁同龢、盛昱、张謇等人共为“后清流”的重要代表人物。

▲翁同龢

▲盛昱

▲张謇

王仁堪京师为官期间,极尽谏臣之责。弹劾崇厚擅自与俄国签订丧权辱国的条约,要求“请斩崇厚以谢国人”,义正辞严,声震朝野。奏请慈禧停建颐和园,耿介直言修建颐和园劳民伤财,“夫(工费)出之筦库,终是侵削小民之膏血” 之语振聋发聩。痛陈神机营偷惰误事以致酿成太和门火灾,不留情面地指出:“禁旅之偷惰,火政之废弛,亦宜严加整饬。”《清史稿》中亦谓王仁堪:“言尤切直”。

▲颐和园

王仁堪刚正不阿的性格为他赢得了“时论嘉许”的清誉,曾同朝为官的黄体芳在纪念他的诗作中写道:“方严可想登朝色,疏谏曾闻彻殿声”,由此可以想见王仁堪在朝廷之上正容肃色,慷慨陈词的情状。但如此“出格”地针砭时弊,不免开罪权贵,埋下了他日后离京外任的伏笔。

3

举贤荐才:

西河争颂大宗师

王仁堪曾多次外放学政,看到“人不以读书为重。读书人亦不知自重。士习文风,交承其弊”的社会怪象,十分痛心。他选贤举能,改善学风,选拔了大批优秀人才。

光绪六年(1880年),王仁堪简放山西学政。禁鸦片、肃考风、兴教育,山西文风大有起色。因山西是其祖父旧治,祖孙二人时隔三十余年均治于此,一时传为美谈。黄体芳诗云:“西河争颂大宗师”,即谓此事,因西河为古魏地,故代指山西。光绪十二年(1886年)

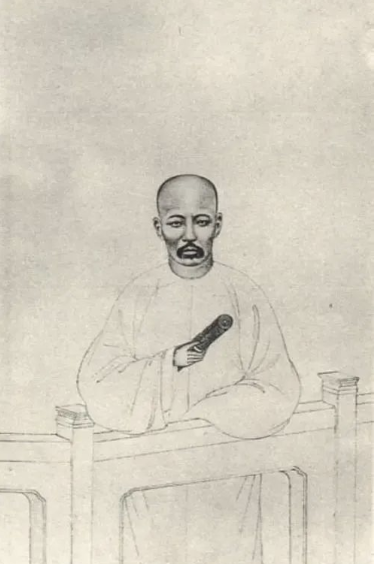

▲黄体芳

九月,王仁堪担任教习庶吉士的职务,学生中就有后来成为民国大总统的徐世昌。光绪十四年(1888年)六月,王仁堪充江南乡试副考官,亲自阅卷录取了一批举人,后江南学政王先谦列出二十人的名单向王仁堪举荐,两相对照,发现有十九人已在录取之列,成就了一段“王仁堪慧眼识才”的佳话。

▲徐世昌

光绪十五年(1889年)五月,王仁堪出任广东乡试副考官,选拔人才的数量为直省之最,在这背后是王仁堪勤勉的付出,他曾自述道:“自阅卷之日始,未尝四鼓睡也,间闻鸦声,知已曙矣。”此科考生中,有一位年龄最小者,正是后来成为著名政治改良家的梁启超。王仁堪阅卷后,认为梁启超是奇才,就向正考官李端棻推荐。李端棻请王仁堪做媒,将自己的妹妹嫁给了梁启超。

▲梁启超

4

政声斐然:

勤民端不让龚黄

光绪十六年(1890年)十一月,四十二岁的王仁堪意外地被调外任做江苏镇江府知府。同僚们相顾愕然,而王仁堪留下“圣明无弃材,中外不岐视”的诗句,慨然赴任。

光绪十七年(1891年)三月,王仁堪到任镇江知府不到五天,便发生了震惊中外的“丹阳教案”。当地百姓在洋人的天主教堂内发现有死婴尸体七十多具,从而引发民愤,愤怒的民众焚毁了教堂。洋人藉口提出种种无理要求作为要胁。王仁堪协同丹阳知县查文清,亲临现场取证,深入剖析案情,在上书中有理有据地逐一驳斥洋人的各种无理诉求,最终和平解决了外事纠纷,达到了保全国体、保护人民的目的。查文清即当代著名武侠小说作家金庸的祖父,金庸曾在作品《连城决》后记中追忆,祖父去世后,丹阳乡民曾派出两名代表不远千里前来吊唁,足以证明王仁堪和查文清在教案事件处理上是深得民心的。

▲查文清

王仁堪在镇江任职期间,发生多起涉洋涉旗案件。洋人梅生私贩军火,并与当地土匪勾结,四处滋事,百姓不堪其扰;洋人忻爱珩以募捐义学之名,诈骗国人钱财;旗丁擅闯民宅、斗殴行凶事件频发,驻镇旗兵甚至哄毁了上司衙署……王仁堪一面亲自巡防,彻夜不休,以保一方平安;一面禀请两江总督给各国总领事发文书,要求他们制定章程对无业洋人严加管制,无论是涉洋还是涉旗的案件,均与普通百姓一律论处,终于使匪患得以消除,社会风气得以改善。

《镇江市志》记载:王仁堪在知镇江府时,发现丹徒岗陇阡陌,水无来源,容易发生干旱,常常亲自查看沟渠闸壩,更是亲身来到地头田间与农民交谈,非常的平易近人。时间久了,王仁堪赢得了百姓的信任,视其为友,以至有时都忽略了他地方长官的身份,而王仁堪一旦有令,则“妇孺亦争赴事”。有了这样的民众基础,王仁堪两年间率领大家开塘二千三百多个,修复大小塘坝九十余座,期间他因劳成疾却始终坚持视事不辍。

光绪十八年(1892年),镇江蝗灾大作,王仁堪亲自在野外督捕,劳累过度,病至濒危,昏愦时还在念叨着捕蝗办法。蝗灾之后紧接着又遇旱灾。镇江迭经两灾,灾民遍野,王仁堪上书朝廷,“截漕米五万石,赶办急赈,全活饥民二十余万”,百姓无不感激涕零,视其为再生父母。

▲《镇江市志》

当时镇江有许多流离失所的百姓,生活十分困苦。当地原有五所善堂,但在王仁堪到任之前,这些善堂早已处于废弃状态。王仁堪到任后重新制定章程,加强管理,终于使“诸废毕兴,穷民多所全济”。

王仁堪“以实心行实政,视民事如家事”,政绩显著,政声斐然。翁同龢赞其“功夫极细”。光绪十九年(1893年),在三年一度的外官考绩中,王仁堪获得江苏全省第一。丁立钧本镇江丹徒籍人士,曾作句:“勤民端不让龚黄”,将王仁堪比作汉代循吏龚遂与黄霸,以此来赞颂这位家乡的父母官。

▲丁立钧

5

重文启智:

第一科名第一泉

镇江金山寺外的中泠泉,在唐代就有“天下第一泉”的美誉。此泉原在长江江心,历经水陆变迁和江沙淤积,王仁堪到任时,中泠泉已经湮没不见。他亲自带人勘察、清淤,重新找到泉眼,并在四周修砌石栏,在泉外建屋筑亭,种植柳树千株,开辟荷塘数亩,才使这一重要古迹得以恢复和保存。镇江名士吴士锜以“地灵人杰相辉映,第一科名第一泉”之句以纪其事。如今的中泠泉依然保存在镇江的风景名胜区金山,泉眼四周的石栏据说就是当年王仁堪所筑,石栏南侧的石壁上赫然镌刻着“天下第一泉”五个大字,即王仁堪亲笔所题。泉池后立一“鉴亭”,这是后人为纪念王仁堪所立,大概是希望为官者都能以王仁堪为鉴,清正廉明,爱惜民生。

▲中泠泉

▲鉴亭

在镇江期间,王仁堪了解到当地西乡近百年来年轻人较少读书和接受教育的情况,毅然捐资助学,在宝堰镇创办榛思文社,并命所属各区设立义塾,用于普及民间教育。镇江城内没有学舍,王仁堪将救灾募捐的剩余款项用于创办南泠学舍(今镇江中学),作为治学讲经之所,为镇江建府中学堂奠定基础。著名的宝晋书院年久失修,近乎荒废,王仁堪督促并帮助其整顿,使书院恢复旧貌和秩序,受到镇江士林的交相称颂。

▲镇江中学

6

倡廉自守:

青天二字遍江东

王仁堪在镇江兴修水利期间,由于申请不到朝廷拔款,又不愿向百姓募捐以防扰民,于是决定自输俸钱。他把自己的俸禄拿出来,不足的就给福建老家的亲友写信求助。镇江当地富商听说之后大为感动,纷纷解囊相助,很快就“得钱三万余缗”。王仁堪将所收捐款的收支数目,全部公布于众,每笔款项均有《徵信录》可考,严惩贪赃枉法之人。在他死后四十年,赈款还有结余。

为倡导节俭,王仁堪带人修建竹屋三间自住,命名为“百金园”。他的门生赵椿年有一次前去探望,只见“纸窗竹屋中,列菊数百本。风味萧然”,简朴、清廉之风跃然纸上。

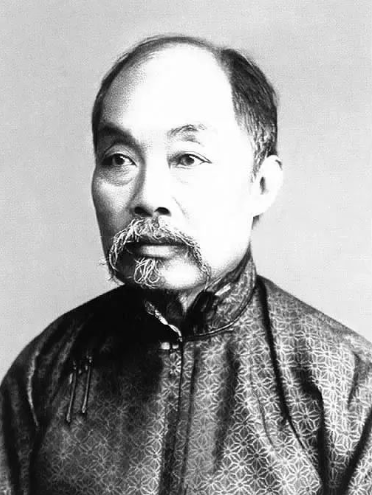

光绪十九年(1893)七月,王仁堪调任苏州府知府。到任未两月,即结积案七百余起。此间正值科考之期,江南主考官殷如璋路过苏州,王仁堪依礼到船上接待。适时与殷如璋有同年之谊的周福清(鲁迅的祖父)派人送礼疏通关节,殷如璋畏于王仁堪的清廉为人,即将送信人和书信等当面交出,周福清因此受到处罚。时人以“白水一杯领吴郡,青天二字遍江东”之句称颂其廉。

▲周福清

7

遗爱在民:

先生治迹留京口

王仁堪素有疝疾,在艰巨棘手的镇江任上,就已经积劳病重,到任苏州后才三个月,疝气大作,病情危殆。临终前他握着儿子们的手说:“我来去分明耳……”于十月二十日病殁。

王仁堪去世的噩耗传开,除了百姓哀泣外,镇江士绅联名上书,罗列他在镇江的种种政绩。镇江名士樊增祥评价他:“内居禁密,故时参帷幄之谋;外典方舟,亦小试经纶之手。两无喜愠,一秉忠诚。”

丹徒县令王芝兰也在给上级的通禀中称:“窃已故守王仁堪,政绩卓著,妇孺口能道之。去任之日,民遮道泣留。及其没也,里巷聚哭,争立庙以祀……”两江总督刘坤一在给光绪皇帝的奏折中亦称王仁堪“卓然有古循吏风”,请求朝廷应宣付史馆为王仁堪立传。

“古之循吏,所居民富,所去民思”,数十年后镇江人民对王仁堪的眷慕之情依然不减。1922年,为纪念王仁堪“政绩显著,有功地方”,经镇江士绅商议,在金山中泠泉南修建“王公祠”,设立神位。奉祠之日,城中百姓闻讯云集,焚香致祭者达二百余人。此后每年春间公祭一次。1927年因北伐军兴,中断了一年。次年6月11日,由镇江知名士绅陆小波、胡健春、于小川等牵头,函邀本埠士绅四十余人,再续祭祀之礼。此情此景,正如后人称颂他的诗句:“先生治迹留京口(镇江古称),四十余年故老传。”

▲王仁堪纪念馆

镇江有着悠久厚重的历史,从浩如烟海的史料中提取线索,找寻记录,将其编撰、传播,让更多的人认识、了解镇江。史志中的镇江系列,为你带来你所不知道的镇江历史。

文字:孟宪威 图片部分来自网络